区块链证据未被采信的案例分析:原因与启示

- By tp钱包官网下载安卓

- 2025-08-17 10:58:10

引言

近年来,区块链技术因其独特的去中心化和不可篡改特性,逐渐在各行各业获得应用。尤其在司法领域,区块链被寄予厚望,成为证据存证的一种新方式。然而,区块链证据的有效性和可靠性仍未完全获得法律认可,相关案例引发了广泛关注。本文将深入探讨区块链证据被采信的现状,分析未被采信的具体案例,探究原因以及提出相应的改进建议。

区块链证据的特点

区块链证据以其技术基础和特有的特征,在理论上具备高度的可信性。首先,区块链采用分布式账本技术,使得每一笔交易、每一条记录都在全网节点上进行备份,从而提高了数据的安全性。其次,数据不可篡改的特性,意味着一旦记录在链上,未经授权无法更改或删除,这提供了相对坚实的证据基础。然而,尽管其背后有强大的技术支撑,但在法律适用上,区块链证据仍面临众多挑战。

未被采信的典型案例

接下来,让我们看看一些区块链证据未被采信的具体案例,分析其原因和法律背景。

1. 某案例:电子合同与区块链证据的交叉

在一起涉及电子合同的民事案件中,一方当事人试图使用区块链记录的合同签署数据来证明合同的有效性。然而,法院最终未采信此证据,理由是缺乏双方当事人的明确授权和在法律上认可的签名方式。尽管区块链能够自动记录合同的签署时间和参与者的信息,但在传统法庭上,这种证据形式仍未能符合合同法规定的签署标准。

2. 某案件:产权纠纷中的区块链证据

另一项涉及房产产权的纠纷案中,一方提出通过区块链存证的物业转让记录来证明产权的转移。虽然区块链记录了所有交易路径和参与者,但法院却认为,缺乏物理证据和相关文书的支持,无法单独依赖区块链证据进行判决。此案例的关键在于法律对于房产转移的特定要求,使得单纯的区块链记录不足以替代传统的产权证明文件。

3. 诈骗案件中的区块链证据

在一起涉及金融诈骗的案件中,被告利用区块链技术跨境转移资金,尽管控方试图通过区块链交易记录来证明资金流向的情况,但法院对该证据表示怀疑。法官认为,区块链的透明性并不能完全消除关于身份和交易目的的怀疑,因此未能采纳相关的记录作为直接证据。这一案例表明,虽然区块链技术能够追踪资产流动,但要想在法律上占据本质的证据地位,还需面对身份确认和使用目的的法律挑战。

为什么区块链证据会被拒绝?

针对上述未被采信的案件,归纳出几个主要原因:

1. 法律标准尚不完善

现行法律体系对证据的定义和标准多基于传统的证据形式,导致区块链证据的适用性受到限制。法院习惯于依赖纸质文档、签名等传统证据,因此不愿接受新的证据形式。此外,不同地区的法律适用和司法解释也不尽相同,使得区块链证据在一些地方得到认可,而在另一些地方则遭到拒绝。

2. 认证机制缺失

虽然区块链的数据无法被篡改,但在一些案例中,对于信息源的身份认证缺乏有效的证明,导致法院对区块链证据真实性的怀疑。在司法实践中,法官往往需要通过各种途径来确认证据的来源和合法性,而区块链技术的去中心化特性,使得这一过程变得更加复杂。

3. 信息拥堵与数据量庞大

在某些情况下,尤其是涉及交易量巨大或节点过多的区块链系统时,法院在审理案件时可能面临海量数据的拥堵,这增加了取证和审查的难度。过于庞大的数据量不仅让法官难以快速找出关键证据,也可能导致对证据的误判。

案例启示与改进建议

通过分析这些未被采信的案例,不难发现,要让区块链证据广泛接受,需要从以下几个方面着手:

1. 完善法律框架

各国应建立健全关于区块链技术及其应用的法律法规,对证据的审核标准进行明确规定,尤其是在合同法、财产权法等领域。让法院能够依据明确的法律条款来判定区块链证据的有效性,将是推动这一技术应用的重要步骤。

2. 建立有效的身份认证机制

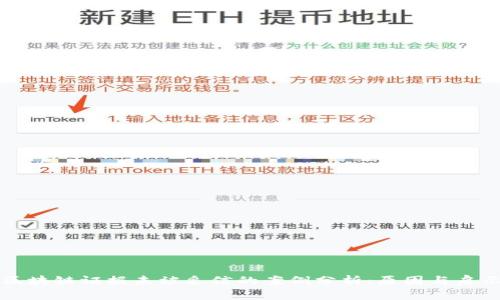

在区块链技术的应用中,身份认证是不可或缺的环节,尤其是在涉及合约与交易的情况下。通过引入多重认证机制,结合传统的身份验证方式,能够提高证据的可信度,增强其法律效力。

3. 加强证据链条的完整性

为确保区块链证据的可靠性,需建立全面的信息记录与追踪系统。在每一个操作流程中,应记录详细的信息交互,保证证据链条的完整性,以便在法律审理中能提供足够的支持。

结论

虽然区块链技术在场外交易、数字货币等领域展现了巨大的潜力,法庭上对其证据的采信却依然面临诸多阻力。通过对未被采信案例的深入分析,我们可以看出,完善法律标准、加强身份认证、减少信息杂乱等方面的工作亟待加强。只有在技术、法律、实践相互契合的基础之上,区块链证据才能在法律领域获得应有的地位,为未来的司法公正和社会安全做出贡献。